ハクビシンとは

写真:市内で捕獲されたハクビシン(噛みます!)

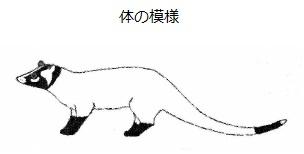

ハクビシンの特徴

- 分布

ハクビシンはネコ目ジャコウネコ科に属する哺乳類で、中国南東部、台湾、インドなど東南アジアに広く分布しています。日本では大阪府、鳥取県、大分県、沖縄県を除く都道府県に分布し、全国的に生息範囲を拡大しています。ハクビシンは外来種か在来種かはっきりしていません。江戸時代の書物に描かれていたり、骨格の研究結果では在来種説を支持していますが、明治時代に毛皮用として持ち込まれたとする外来種説が現在は有力です。

- 形態

ハクビシン(白鼻心・白鼻芯)というだけあって、顔の中心に白い線が入ります。体の大部分は褐色で、手足は黒色です。成獣は頭から尾まで90~110センチメートル、体重3~4キログラムとなります。体の半分近くを占める長い尾が特徴的です。 -

行動

夜行性で、綱渡りや木登りが得意であり、垂直な壁もジャンプして簡単に上ってしまいます。甘い果物を好み、ブドウは人間が食べるように皮だけきれいに吐き出します。平地や山地に生息しますが、エサが豊富な人里環境を好み、昼は屋根裏などで休みます。 -

繁殖

1年に1回子どもを産み、1度に生まれる子どもの数は平均2~3頭です。繁殖期はありませんが、夏から秋にかけて子どもを産む傾向があるようです。

足跡

ハクビシンによる被害

- 農作物への被害

果物が好物であるため、リンゴ、ブドウ、モモ、サクランボ、イチゴ、スイカ、ナシ、カキなどに被害が及びます。

- 生活環境への被害

住居に侵入し、屋根裏などをねぐらにします。そこで糞尿を排泄するため、においやシミ、衛生上の被害が発生します。また、夜間に行動するため、騒音被害などが報告されています。

ハクビシンの被害対策

- 被害がハクビシンによるものか確認する

ハクビシン被害とタヌキ被害が混同されるケースがよくあります。

- 誘引物を除去する、隠す

甘いにおいのする果物などを放置するとハクビシンを寄せ付けてしまいます。果物を栽培している方は、収穫期を過ぎた果実も残らず収穫するよう注意してください。

- 個人で捕獲する

ハクビシンは、わな免許を持っていない方でも、条件が整っていて、市の許可があれば箱わなによる捕獲ができます。

この記事に関するお問い合わせ先

- このページに関するアンケート

-

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

更新日:2019年02月28日