平成31年度発掘調査速報 Vol.4 里分遺跡・細越遺跡-北上川西岸に広がる古代集落-

1.里分遺跡(さとぶんいせき)

所在地:黒沢尻三丁目 期間:令和元年8月26日~9月18日 調査原因 :宅地造成

平安時代(9世紀後半)の竪穴住居跡2棟、近~現代の溝跡3条などがみつかりました。里分遺跡の東側には奈良~平安時代の大規模集落として知られる牡丹畑(ぼたんばたけ)遺跡があります。今回の調査では竪穴住居跡から土器のほかに、鉄製の帯の絞め金具が1点みつかりました。今回みつかった帯の絞め金具がどの様な経緯で住居跡にもたらされたのかは分かりませんが、当時誰もが着用したものではなく村の中でも有力者が着用したものと考えられます。同時期の村である二子地区の千刈遺跡、堰向2遺跡からも各1点の出土例があり、それぞれの村に鉄製帯金具を着用するような立場の人物が存在したのかもしれません。

平安時代の竪穴住居跡(北西から)。1辺が4メートルほどの正方形の住居跡で、北側の壁にカマドが作られています。

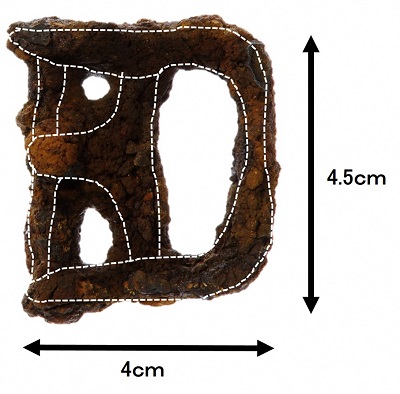

左:里分遺跡から出土した帯の絞め金具と錆内部の推定線です。大きさは縦4.5センチメートル、横4センチメートル程で、現代のベルトの金具とほぼ同程度の大きさです。

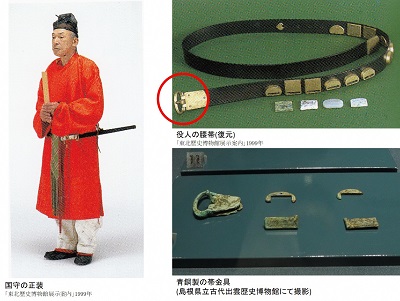

右:平安時代の役人の服装例です。身分を示すものとして腰に巻く腰帯(ようたい)があり、当遺跡より出土した絞め金具は赤丸の部分になります。(写真出典:『東北歴史博物館展示案内』)。

2.細越遺跡(ほそごえいせき)

所在地:黒沢尻三丁目 期間:平成31年4月22日~4月24日 調査原因:宅地造成

奈良~平安時代の住居跡の一部とみられる穴が5~6か所みつかりました。南側にある里分遺跡と同じく、大規模な村であった牡丹畑(ぼたんばたけ)遺跡の周囲に広がる同時期の村の一つと考えられます。

細越遺跡の全景(西から)です。赤色の範囲が穴の集中している箇所で、奈良~平安時代の住居跡の一部とみられます。元々黄色の範囲まであったものが、後世の土地造成などにより削られたと推定されます。

この記事に関するお問い合わせ先

- このページに関するアンケート

-

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

更新日:2020年02月05日