令和6年度発掘調査報告速報Vol.1秋子沢遺跡

秋子沢遺跡(あきのこざわいせき)

- 所在地:北上市二子町秋子沢

- 調査期間:令和6年5月8日から8月19日まで

- 調査原因:倉庫建設・駐車場造成

留意事項:遺跡の所在地名は秋子沢(あきこざわ)ですが、遺跡名は秋子沢遺跡(あきのこざわいせき)として登録されているので、本記事はこれに倣います。

秋子沢遺跡はJR北上駅より北に5キロメートルほどの、北上川西岸の台地上に立地します。遺跡の北側には二子城跡があり、南側には斎藤ヶ沢堤があります。この溜池は江戸時代に築かれたと伝えられており、秋子沢遺跡の内部には、この堤に向かって流れる沢があったようです。

秋子沢遺跡では1966・1967年に調査が行われ、平安時代の竪穴住居跡16棟と、土師器・須恵器・鉄製品のほか、赤彩球胴甕や「永」墨書土器(文字や記号などを土器に墨で書き記したもの)、鉛釉を使用した緑釉陶器など珍しい遺物も出土しました。特に緑釉陶器は中央政府との結び付きを示す遺物であることから、大変注目されました。

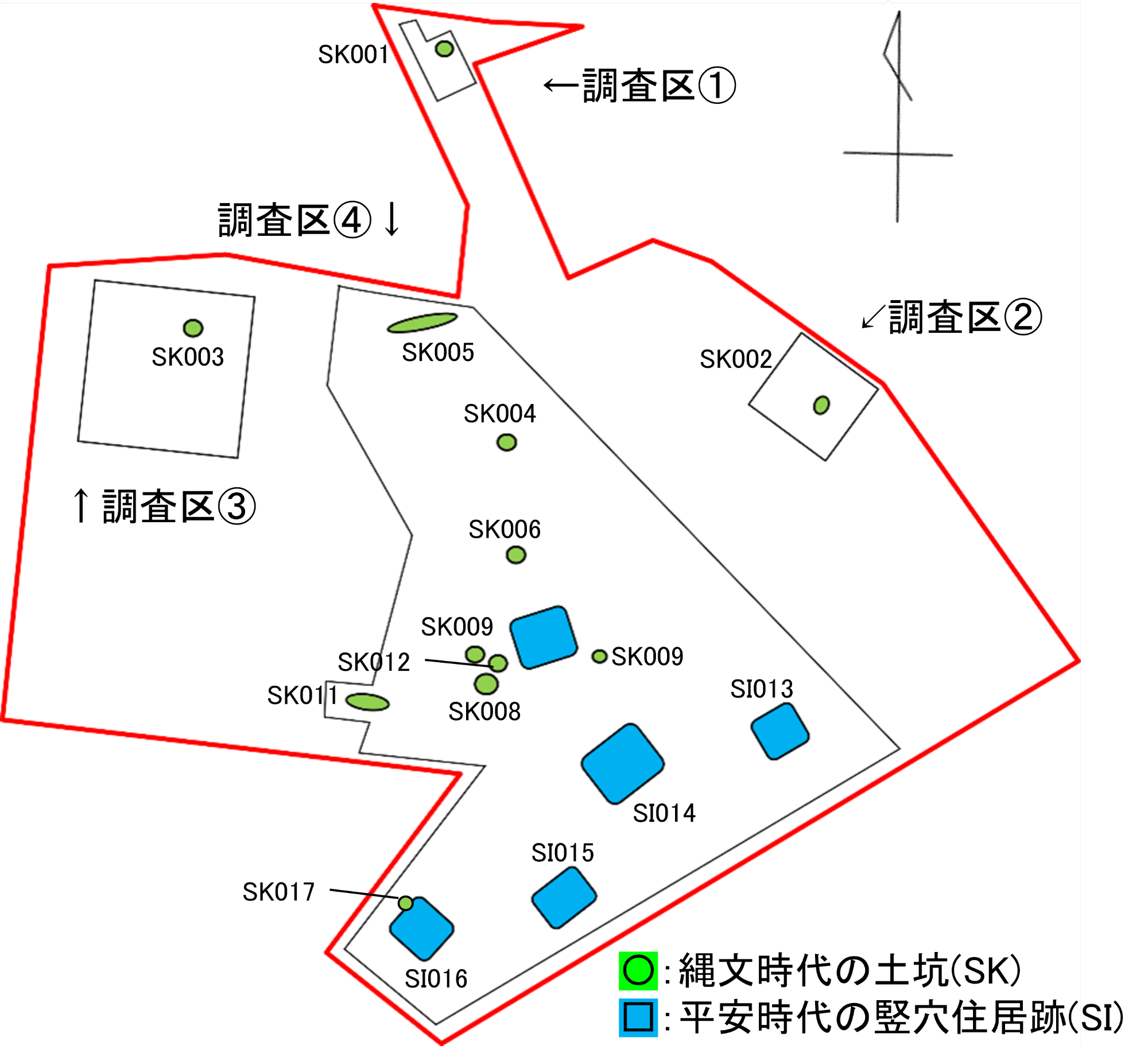

今回は北上市立北上北中学校のグラウンドに隣接する部分を調査しました。この結果、縄文時代の土坑12基、平安時代の竪穴住居跡5棟が見つかりました。

縄文時代の土坑12基には、墓坑(2基)・落し穴(7基)・食料貯蔵穴(3基)が含まれます。これらは調査区の中でも標高の高い北側に集中して見つかりました。落し穴が作られた時期は明確ではありませんが、北上市内の事例から、縄文時代前期前葉(約6500年前)に作られたものと、縄文時代後期(約4000年前)に作られたものの2種類あると考えられます。フラスコ形の食料貯蔵穴1基(SK008)の埋土からは、縄文後期前葉(約4000年前)の土器が出土しました。埋土には焼土塊・炭化物も混入しており、埋没過程で廃棄土坑に転用されたようです。このように秋子沢遺跡では、縄文時代の複数の時期に、狩場をはじめとした生活利用がなされていたことが分かりました。

平安時代の遺構は南向きの斜面に集中して見つかりました。竪穴住居跡はいずれも小~中型(一辺の長さが2.5~5m)のもので、焼失家屋が多いのが特徴です。焼土が多くみられることから、土葺きの屋根だったと考えられます。平安時代の竪穴住居跡のうち3棟(SI010・014・015)は焼失家屋であり、床面からは大量の炭と焼土が出土しました。また、3棟(SI013・014・015)の埋土中から十和田a火山灰(915年噴火)が確認されたことから、これらの竪穴住居跡は9世紀後半に利用され、10世紀初頭には埋没したと考えられます。

秋子沢遺跡空撮写真(東から撮影) 左下の池は斎藤ヶ沢堤、中央は北上北中学校

調査地空撮(上が南西)

秋子沢遺跡遺構配置図

食糧貯蔵穴から縄文時代後期(約4000年前)の土器が出土した様子(南西から撮影)

平安時代の竪穴住居跡、焼土検出状況(北西から撮影)

平安時代の竪穴住居跡、完掘状況(南から撮影)

この記事に関するお問い合わせ先

文化財課 遺跡保護係

〒024-0043

岩手県北上市立花14-62-2

電話番号:0197-65-0098

メールでのお問い合わせはこちら

- このページに関するアンケート

-

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

更新日:2025年04月17日